Em Itália andam a vender aldeias ao desbarato. Em Sambuca na Sicília; em Chiaromonte, na Basilicata; em Bonnanaro, na Sardenha, e em muitos outros sítios vendem-se casas a um euro. E com as casas vende-se o sonho de repovoar, reabilitar e revitalizar essas terras pouco menos que abandonadas e que se definham aos poucos em lenta agonia. Claro que um euro é uma maneira de dizer: nas letrinhas pequeninas vem, claro, o resto: os impostos, os registos, e a obrigação de renovar a casa num prazo estabelecido. Mas ainda assim houve muitos que não resistiram ao apelo de uma casinha de postal ilustrado numa aldeia daquelas que já só se vêem nos filmes.

Por aqui ainda não chegamos tão longe, mas não se anda (andou) longe disso. Na serra da Lousã, e noutros sítios de que ouvi falar, vendiam-se ainda há pouco casas, pouco mais que ruínas às vezes, por preços capazes de aliciar muita gente que começa a procurar uma forma de vida mais próxima da natureza e dos ritmos vitais, como às vezes os ouço dizer nas reportagens da têvê. Vimos ressurgir lugares e aldeias, às vezes pela mão de estrangeiros (muitos alemães!) que se apegam à terra, fazem ressurgir profissões e até tradições que não eram deles, mas que viviam nas memórias dos poucos que tinham ficado para trás. Se não fosse isso, muitas dessas aldeias pouco mais seriam hoje do que precisamente essas memórias, que por sua vez já só resistem nos registos de algum estudioso dado a calcorrear os montes, ou tresmalhado de alguma Sardenha natal ou consumido por uma curiosidade sem fronteiras. E que assim as salvam da pior das mortes, do esquecimento.

É que também as aldeias morrem.

Umas de morte violenta, sem apelo – e logo todos lembrarão Vilarinho da Furna, a que uma barragem roubou a vida (e o nome!), ou a aldeia da Luz que o Alqueva apagou para todo o sempre. Outras porém vão-se morrendo numa longa e lenta agonia que se confunde com os mornos dias que desmerecem crónicas e moralidades finais.

É, ou foi, o caso da aldeia de Alto, na serra algarvia, entregue a um torpor de que não haveria notícia, como tantas vezes acontece, não fora o sociólogo inglês Robin Jenkins ter-se proposto escrever-lhe o testamento num livrinho que nos deixou.

Durante cerca de um milénio os camponeses de Alto, um lugarejo de pouco mais de vinte casas, perto de Alferce, viveram praticamente isolados do resto do mundo, cultivando os mesmos socalcos, irrigados pelos mesmos tanques de pedra que os árabes construíram no século IX, e morando em casas que quase não sofreram alterações desde que foram construídas há séculos. Viviam praticamente daquilo que era produzido no local. As poucas coisas que não conseguiam fabricar ou produzir era preciso trazê-las de burro em viagens de muitas horas. E um burro não carrega mais que seis arrobas de cada vez. O ferro para as ferramentas e para as ferraduras vinha-lhes das minas de Aljustrel, a sete dias de viagem. O arroz vinha de Sabóia a dois dias de caminho. E assim por diante. Tudo o resto era feito com a prata da casa: das plantas faziam cordas, dos juncos e dos vimeiros faziam cestos, do pinho cadeiras e mesas, da cortiça malgas, travessas e sei lá que mais. «Durante um milénio a vida em Alto era quase inteiramente o produto de uma tecnologia limitada que atuava no seio de uma geologia e de um microclima particulares. As pessoas comiam o que cultivavam e criavam os animais que se davam nas mesmas condições». Trabalhavam para manter o nível de subsistência que essas condições lhes permitiam. Praticamente não havia excedentes de produção, até porque não saberiam o que fazer com eles, se não fosse para oferecer ou para trocas entre amigos e vizinhos. Apenas podiam armazenar os produtos por um tempo limitado e não os conseguiam vender porque o mercado mais próximo ficava muito longe e não havia caminhos praticáveis para lá chegar.

A vida da aldeia permaneceu assim quase inalterada de século para século, regulada pelas estações e as tarefas agrícolas que a cada uma delas cabe: semear, plantar, mondar, colher, apanhar o medronho que cresce espontâneo na serra para fazer aguardente, a matança do porco para salgar e comer durante o resto do ano. E havia que tratar dos socalcos em que assenta toda a produção local e que todos os anos têm de ser reparados, porque é daí que tiram tudo o que precisam: pão, azeite, azeitonas, grão de bico, feijão, castanhas, e sobretudo batatas. Sempre assim, praticamente sem alterações desde a Idade Média, «enquanto no resto do mundo o feudalismo dava lugar ao capitalismo, à revolução indistrial, ao imperialismo moderno e a duas guerras mundiais. As sociedades de consumo produziam comboios, autocarros, automóveis e aviões, eletricidade e todo o tipo de bens de consumo duradouros. À aldeia chegavam notícias de tudo isto pelos relatos de quem vinha de fora, mas o mundo exterior era qualquer coisa de longínquo, muito para além das montanhas.»

Em 1951 todo esse mundo entrou em Alto de roldão.

A construção de uma curta faixa alcatroada de dez quilómetros alterou irreversivelmente o pequeno mundo de Alto. A estrada de Monchique para Alferce foi aberta nesse ano, iniciando um ciclo que nada tinha a ver com a lógica da vida auto-suficiente da aldeia. Muitos dos filhos dos camponeses fizeram-se desde então à estrada, para o litoral dos hotéis, para Lisboa, para a Europa da CEE, como quem assim cortasse o inesperado cordão umbilical que ainda os ligava ao mundo fechado onde sempre tinham vivido. De um dia para o outro, tudo aquilo que antes tinha de ser transportado de burro durante longas horas ou dias pelo velho caminho do tempo dos mouros, pelo meio da serra, chegava-lhes agora pela estrada nova nos quinze minutos que os carros e camiões demoravam desde Monchique.

De tudo o que a estrada trouxe consigo talvez tenha sido o aparecimento dos adubos químicos a mudança que desencadeou consequências imediatas mais notáveis. Começou um novo ciclo, o ciclo dos adubos, e com ele a produção da batata por exemplo aumentou pelo menos vinte vezes. Pela primeira vez havia um excedente de produção e sobretudo um mercado onde o vender. Os camponeses começaram a ter acesso a bens (e a dinheiro!) que antes lhes estavam completamente vedados. Ao ciclo dos adubos segue-se logo após o ciclo do cimento e o ciclo do plástico que viram do avesso todo o sistema de produção antigo. O moinho fechou – o trigo era agora moído numa máquina elétrica em Monchique. Deixaram de se fazer os recipientes de barro e o cestos de vime – agora substituídos por baldes de plástico baratos. O chão de tijoleira das casas era agora de cimento, como de cimento passaram a ser os novos tanques de água. As novas condutas de plástico permitiam conduzir a água por terrenos acidentados e tornar desnecessários os velhos canais de pedra que exigiam cuidados incessantes.

Quando os fertilizantes começam a exigir doses cada vez mais elevadas, o rendimento das batatas diminui, o mercado deixa de absorver toda a produção, e também o dinheiro diminui . Mas a estrada nova traz consigo uma nova solução: é o início de um novo ciclo, o ciclo do eucalipto.

As fábricas de celulose para o fabrico do papel oferecem contratos de 40 anos por parcelas de algumas centenas de hectares de terrenos em plena serra, onde antes só cresciam medronhos. Desbravam os terreno, abrem caminhos, pagam as despesas de plantação e os proprietários recebem vinte e cinco por cento do valor da madeira, sem terem de trabalhar. São poucos os que resistem à tentação. A plantação de eucaliptos é a nova corrida ao ouro. As terras altas da serra valem agora mais do que os estreitos socalcos regados à mão.

De um momento para o outro passam de uma economia de subsistência, baseada num sistema de reprodução anual para um sistema de reprodução expansiva, de lucro, de acumulação. É um grande salto na maneira de viver e se calhar também na maneira de pensar. Em pouquíssimo tempo, como caudais represos durante séculos que subitamente vêem romperem-se os diques que os retinham, tudo muda de repente.

E possivelmente de forma irreversível: o ciclo dos eucaliptos «varrerá o velho mundo, as pessoas e tudo o resto, até porque as árvores invasoras estão a secar a água preciosa, e só ela torna possível cultivar e regar os socalcos. Os que se encontram na vertente sul da serra de Monchique já estão secos. E é apenas uma questão de tempo até a ribeira que passa na Foz do Açor secar nos meses de verão, tornando impossível viver aí.» O lençol de água das montanhas decresce de ano para ano. As árvores de fruto começam a secar. As hortas mirram. Assim que o nível dessas águas fique abaixo do das nascentes e dos tanques, só se conseguirá regar abrindo poços e puxando a água com bombas de extração. A terra esgotada pelo uso excessivo de fertilizantes pede cada vez mais água e já não consegue reter a humidade. Os socalcos já só servem para as culturas de inverno ou de primavera, e alguns começam a ser abandonados – ou plantados com eucaliptos.

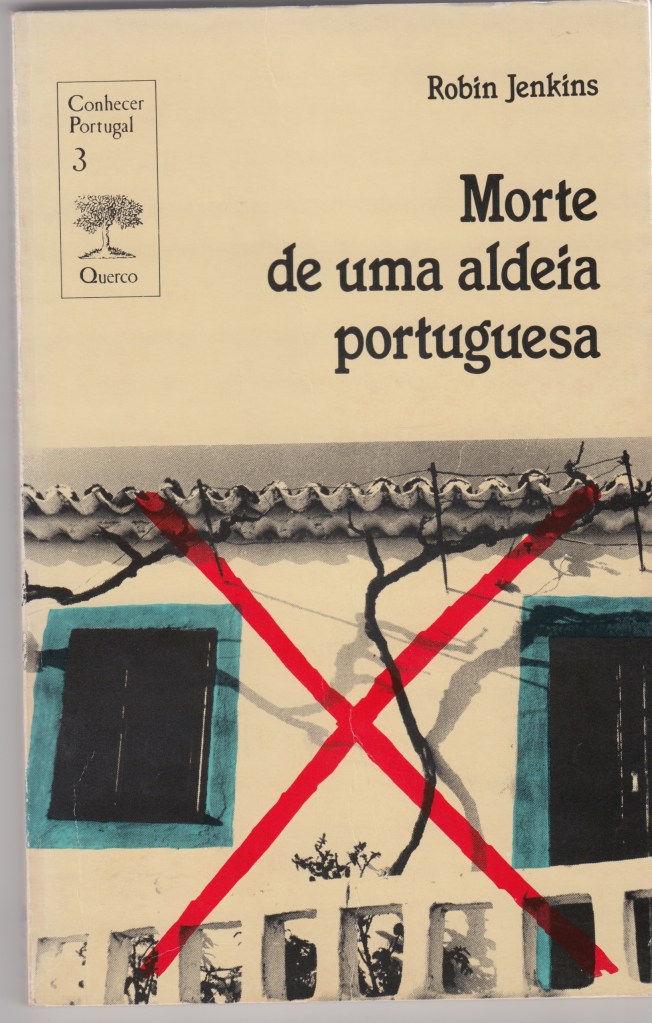

Todo este processo inexorável que aqui fica resumido é exposto e estudado de forma detalhada por Robin Jenkins, o sociólogo inglês de que falei no início. Durante cerca de um ano, em 1976, viveu em Alto, cultivando alguns socalcos arrendados e tomando parte na vida da aldeia, «quase fazendo parte da família», deixando-nos o relato da experiência num livro que tenho estado a citar intermitentemente. Foi publicado em 1979, com tradução de Ana Bastos, na editora Querco entretanto desaparecida, e que durante a sua breve existência, deixem que aqui fique dito, nos deixou alguns poucos mas bons livros, pela mão de Eva Henningsen e de Jaime Reis. Chama-se o livrinho (são só 150 páginas) em português «Morte de uma aldeia portuguesa» – um título bem mais «explicativo» do que «The Road to Alto» [A Estrada para Alto] do original inglês.

É difícil, ao ler o livro, escapar a uma amarga e obscura sensação de que com a morte desta aldeia, e de tantas aldeias como esta, alguma coisa de nós morre também. Obscura certeza essa. A mesma talvez que faz com que Elói e Eulália, dois velhos camponeses se recusem a vender as terras aos eucaliptos, agarrados à vida na serra como sempre a conheceram, contra toda a lógica do progresso e contra a insistência dos filhos, que sabem ler e escrever e que vivem na cidade. Escreve Jenkins: «Uma coisa é certa – eles nunca assinarão um contrato para a cedência aos eucaliptais. Outra coisa é igualmente certa: mal eles morram, os filhos fá-lo-ão. Quando os montes estiverem totalmente cobertos de eucaliptos, isso será o indício de que essa mentalidade rural acabou por morrer.»

Ao ler o rol das devastações levadas a cabo a golpes de progresso e de civilização acelerados numa cultura milenar e que até aí resistiu a tantas mudanças, sentiremos talvez pairar sobre tudo isso uma vaga sensação de perda. Que por sua vez talvez assente numa boa dose de idealização da vida aldeã, de um certo revivalismo dos costumes tradicionais e dos ritmos sazonais de outros tempos que somos levados a crer imunes à alienação da vida urbana onde sentimos que a alma se nos vai. E é muito possível também que com isso se esteja a esquecer uma data de coisas bem reais que aí se podem esconder: uma tradição oral que se alimenta do analfabetismo e da maledicência das terras pequenas, querelas ancestrais e fúteis que dividem comunidades inteiras durante gerações inteiras, uma estranha familiaridade entre a doença e a morte, a predominância dos mitos sobre a inovação, a forte integração e conformismo sociais, o poder prepotente dos patriarcas que quase sempre confundem o amor com os casamentos de conveniência, uma subcultura feita de alcoolismo e de desespero e mais umas quantas coisas de que não falam normalmente as cantigas.

E não é por isso fácil estabelecer o ponto de equilíbrio entre a estabilidade e a previsibilidade da vida tradicional e a inevitabilidade das transformações operadas pela construção de dez quilómetros de estrada alcatroada. E também eu não o saberia dizer. Nunca fui a Alto e não faço ideia do que entretanto aí se passou. Não sei se se terá cumprido a profecia de Robin Jenkins de que «daqui a 20 anos (estava a escrever em 1976 ou 77) todos os camponeses de Alto terão morrido e a zona estará transformada num gigantesco eucaliptal». Alguém que me esteja a ler e que lá possa ir, que nos conte depois.

Na parte final do livro, Robin prevê que «o próximo investimento local de envergadura será provavelmente o turismo. Alto tem um excelente clima no Verão, a serra é excecionalmente bela e muitas das encostas têm vistas fantásticas», diz ele.

Será esse o ciclo final, o ciclo do turismo? Com o que tem de subreptício, de insinuante, é bem capaz de fazer mudar de aldeia a qualquer um. O turismo, a voracidade de um certo tipo de turismo, poderia ser o ciclo final, capaz de desferir o golpe de misericórdia no que possa sobreviver de genuíno nos sítios onde lhe abrem a porta. E é difícil resistir-lhe, quando já se vendeu tudo o que tinha preço e já só a alma resta. Para quem resistiu até aqui a todas as tentações mais venais será essa talvez a forma mais rápida e eficaz do mudar de aldeias.

Querido Zé Lima, Obrigada mais uma vez pelo interessante texto. Em relação à aldeia de Alto (ali referida) só encontrei Alto da Fóia e Alte. Ora, Alte é uma vila bem viva, com iniciativas culturais, etc. Há uns dias estivemos lá para assistir a 4 óperas, 2 em Loulé e 2 ali em Alte (uma delas com texto do meu filho). Se o autor do livro se referia a Alte, felizmente não “morreu”. Abraços da Clara

GostarGostar

É verdade. Também fiquei desorientado, quando fui procurar no mapa. Pelo que concluí ao reler o livro e depois de “estudar” o mapa, a aldeia de que fala o autor é na realidade o que nós chamamos um “lugar” de uma freguesia. Alto (ou até alto de baixo) é um lugar da freguesia de Alferce. A estrada de que fala é a que liga a vila de Monchique a Alferce e que estava destinada a prolongar-se até São Marcos da Serra, mas que parou aí por falta de verba. Hoje já está completa, pelo que vejo no mapa. Em 2021, Alferce tinha 391 habitantes. Se calhar devioa explicar isso no texto… um dia destes, embora já esteja demasiado comprido…

GostarGostar

A tua frase ficou incompleta…

GostarGostar

Obrigada Zé Lima. Grande abraço para ti, Rita e João.

GostarGostar