Não é coisa que se veja todos os dias. Viu-se no sábado: os bairros negros desceram à cidade, ocuparam a Avenida, gritaram abertamente o que noutros dias fica lá longe, onde não chegam sequer os autocarros, nesses bairros onde não há pão, não há sossego. Vieram desse mundo para onde a Cidade os foi empurrando aos poucos. Aos muitos, aliás. Trazia-os a revolta contra a morte de um seu igual – Odair Moniz, fique o nome – assassinado pela polícia.

Pediam uma vida justa – era o que se lia nas bandeiras que traziam – que é uma maneira de dizer casas para viver, transportes, trabalho. E uma vida sem medo.

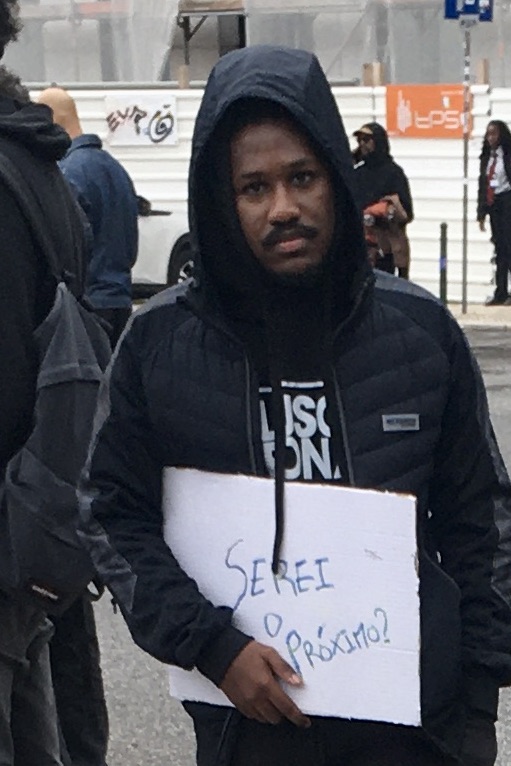

Houve quem se juntasse à maré, a engrossar essa vaga com a voz de quem que não aceita que a opressão se faça em seu nome, ou com a sua cumplicidade pelo silêncio. E era quase estranho que não se sentisse ódio, ou vingança, nessa voz pela Avenida fora. Os cartazes eram improvisados, espontâneos, diria rabiscados à pressa, sem a marca das grandes organizações. Pedia-se justiça. E uma vida justa, sem medo. Às tantas, a meu lado vejo um homem com um letreiro e uma pergunta: «Serei o próximo?» Mais que todo o resto, foi o que mais me marcou, e ainda não me saiu da cabeça. Pensar que alguém no seu próprio país – que é também o meu – tenha de viver com esse medo.

Não é só ele, outros sentem o mesmo. Vi uma t-shirt com uma lista de nomes (o último o de Odair Moniz).

Talvez tenha sido isso mesmo que sentiu o ucraniano Ihor durante a sua última noite nas instalações policiais no Aeroporto de Lisboa, quando há mais de quatro anos, em 2020, chegou a Lisboa. Foi-lhe vedada a entrada por falta de visto de trabalho. E foi encontrado morto no dia seguinte: algemado, manietado com fita gomada, espancado a murro, pontapés e um bastão. Deixado sem assistência quase dez horas, deitado de barriga para baixo. Aconteceu o que tinha de acontecer: as costelas desfeitas pelas fraturas vão comprimindo os pulmões, torna-se impossível respirar. Foi isso que o matou. Se bem que a versão dos guardas fosse diferente: primeiro, ataque cardíaco seguido de crise de epilepsia; depois, (outra versão) encontrado morto na rua, como escreveram na ficha de entrada no Instituto de Medicina Legal. Um deles falsifica o auto de óbito (sem referir violências, claro); outro assina-o. Os superiores, todos, desde a responsável direta até ao Ministro, todos quiseram «saber o menos possível, ver o menos possível, ouvir o menos possível», como resumiu uma jornalista que escreveu sobre o caso (Fernanda Câncio). Na verdade, só o médico legista não embarcou na tese da «morte natural». E também uma testemunha anónima que alertou a PJ para o crime. Só mais de sete dias depois se soube que o emigrante ucraniano Ihor Homenyuk tinha sido assassinado no Centro de Detenção da polícia de estrangeiros no aeroporto de Lisboa, quando se acabaram as versões, e já não era possível encobrir mais o caso.

É do medo de uma morte assim que fala o homem do cartaz a meu lado. Da morte e do encobrimento do crime, das versões torcidas da polícia, das artimanhas dos advogados dados a artimanhas. O jornalista Rui Gustavo e o ilustrador Nuno Saraiva, que apresentaram no Expresso o relato da agonia de Ihor, dizem que no fim da primeira fase do julgamento, em que foram apresentadas as provas condenatórias, o advogado Sá Fernandes, que representava os guardas, terá dito: «A conclusão de que foram os nossos clientes a agredir a vítima não está demonstrada.» E, como é sabido, as vítimas mortas não falam.

Quem falará por elas?

Devíamos ser todos nós. Mas nem sempre estamos para aí virados. Ou alertados. Ou… sei lá.

Dois anos mais tarde dá-se a invasão russa da Ucrânia, terra de Ihor. Mais de cinco milhões para fugirem aos bombardeamentos russos e à guerra procuram asilo noutros países. Também em Portugal. E vimos os portugueses a abrirem-lhes as portas e os braços, a acolherem-nos com casas e apoios, a prepararem escolas para receber as crianças. Mesmo sem vistos de entrada, mesmo sem vistos de trabalho. Simples humanidade, a de quem se sabe igual para além dos credos, da pele, do escalão do IRS, das fronteiras.

Não devia ser sempre assim?

Não é. E o homem do cartaz sabe que não é. E sabe que pode ser (tem medo de poder ser) o próximo.

Seremos todos nós os próximos, que aceitamos ser confrontados por uma morte assim, distante e anónima, circunstâncias e nomes que nos chegam pelo jornal e existem apenas enquanto duram os dois ou três minutos da leitura dos faits-divers do jornal.

GostarGostar

Gostei: sentido, sóbrio, sem querer explorar o sentimento.

GostarGostar

Admirável Zé Lima,Nem sempre te escrevo mas sempre te leio, sempre agradeço mentalmente a claridade da tua prosa e a caridade de a partilhares comigo.Hoje faço mesmo questão de usar 3 endereços para que os meus gratos abraços te cheguem em triplicado.

Ben

GostarGostar

Obrigado por este post.

É muito importante que estas mensagens passem.

Nestes dias que vemos autocarros ardidos e vemos as pessoas a desenhar limites na sua tolerância dizendo que destruição é que não se pode aceitar, penso como é importante empatizar com a luta mesmo quando é disruptiva. Como questionou a socióloga Cristina Roldão, quantas manifestações pacíficas e silenciosas aconteceram nos últimos anos sem que nada mudasse?

Por outro lado custou-me “reviver” o relato do morte do Ihor como me tem custado ouvir as testemunhas deste caso mais recente.

Que bom que é vivermos sem o medo de pensarmos se seremos o próximo e que mau que é que no nosso país vivam pessoas com esse medo.

GostarGostar

Obrigada pelo teu lúcido artigo, Zé Lima! Irene Costa Marques (irmã do Zé Carlos, nunca mais nos vimos…)

GostarGostar